Innovator

Jul. 12, 2021

ライフスタイルにイノベーションを起こす“部屋持ち寄り型シェアハウス”

可動産が暮らしと都市を変えていく

[塩浦一彗]SAMPO Inc. 共同創業者、Chief Architecture Officer

僕らの提案するモバイルハウスを使った家のイメージは“部屋持ち寄り型シェアハウス”です。

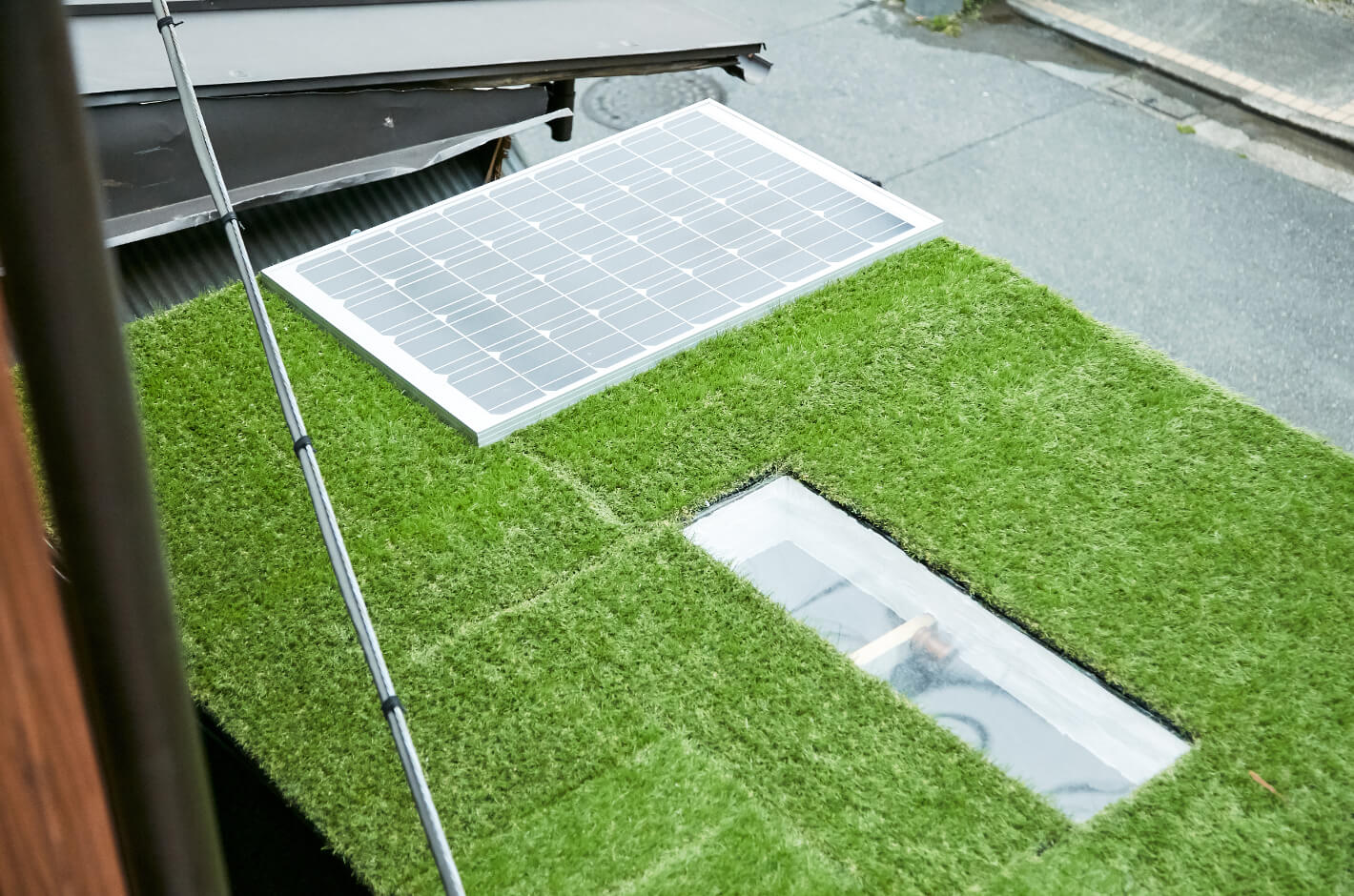

ユーザーはまず「MOC(モック/Mobile Cell)」という二畳ほどの大きさの個室空間をつくります。MOCは軽トラの荷台に搭載できるので、“動く茶室”とか“動く都市の細胞”みたいな感覚でどこでも移動できますし、もちろん地面に設置することも可能です。

MOCにはキッチン、ダイニング、リビング、トイレ、バスルームといったインフラが基本的にありません。これを補完するのが「HOC(ホック/House Core)」という不動産のシェアハウスです。SAMPOを含む複数のオーナーが所有・管理していて、いまのところ都内に5か所あります。

個々のユーザーがMOCを持ち寄ってHOCに接続し、インフラ機能を共有するわけです。旅に出たくなったらMOCで出かけて、旅先で別のHOCにジョイントするといった使い方もできます。

自分たちで能動的にコミュニティを作るためのシステム

MOCはこれまでに40人以上の人とつくってきました。MOCとHOCは必ずセットで使わないといけないわけではなくて、例えばMOCで旅しながら、お風呂は入浴施設を利用している人もいますし、MOC内にキッチンを設けている人もいます。内部の仕様はユーザーの好みで変えられるので、そのあたりはあくまで個人の自由です。

ただ、MOCに長く住む場合は、インフラをシェアした方が何かと都合がいいと思うんですね。接続すれば他のユーザーと交流できて刺激も得られます。それに郊外や地方では空き家が増えているので、それをHOCとして活用しない手もないでしょう。

普通のシェアハウスに住む場合、家賃を浮かせられるというメリットはあるものの、自分の空間を確保しにくく、ストレスになることもあります。その点、MOCは150~200万円でつくれますし、個性を生かせる空間を住人それぞれが持っていれば楽しいですよね。しかもその空間が移動して違うところにドッキングして、さらにまた戻ってくることもできたら、いいとこ尽くしだと思うんです。

シェアの敷居が低くなるということは、コミュニティや家族の多様化、多重化にもつながります。マンションや隣近所、あるいは家族も含めて、与えられたコミュニティではなく、自分たちで能動的にコミュニティを作っていくためのシステムでもあるわけです。MOCだけならただのキャンピングカーだけど、それがHOCという拠点に集まって家になるというコンセプトが、僕らのモバイルハウス事業の特徴なんです。

(写真提供:塩浦氏)

SAMPOの設立は2016年11月。日本でモバイルハウス事業を展開しているほか、シンガポールでもモノづくりを中心としたモバイルビレッジのプロジェクトなどに参画している。

https://www.sampo.mobi/

日常の構えが非常時の迅速な対応につながる

MOCの用途としては、居住空間、移動販売の店舗、キッチンカーのほか、茶室、サウナ、バー、DJブース、ライブハウス、足湯式の銭湯などさまざまです。壁に1カ所だけ穴を開けて、ピンホールカメラとして使っている人もいます。

災害時に被災地へ運べば、シェルターや支援拠点としても機能します。普段から月1回のペースでポップアップのマーケットをいろんな場所で開催していて、ユーザーがMOCを持ち寄って料理やアクセサリーを売ったりしているんですね。そういう構えを日常的に持っていることが、非常時の迅速な対応につながると思っています。

福島で東日本大震災の鎮魂祭を含めた防災支援訓練を行ったときも、MOCのユーザーや僕らの仲間* が50人くらい集まって、料理をつくったり、服を提供したり、音楽を流したりしました。地震は確実に来るけど、いつ来るか分からない。だからといって怖がってばかりでも仕方がないので、日常と非日常をリンクさせることが大事なんじゃないかと。

諸行無常とか万物流転といった言葉にも示されているように、古くから日本には形あるものは壊れるという認識があります。例えば江戸時代は火事で家屋が焼失することを前提にして建築木材を備蓄していたし、伝統的な木割りの工法にしても、解体と再構築を合理的に行うための仕組みでもあるわけです。

なのに現代では変化にあらがおうとして、地震が来ても壊れない頑強なつくりを求めている。構造としては大切ですけれど、もっとマクロやメタな目線の災害文化にそろそろ方向転換すべき時なんじゃないでしょうか。モバイルハウスで住まいの機動性を高めるとか、ストラクチャーを自分で組める技術を持つとか、市民のボトムアップ的な対応力が本来のレジリエンスだと思うんです。

「家賃がかからない」+「茶室」+「動く空間」=モバイルハウス

既存の建築にはずっと前から違和感がありました。イギリスで建築を学んで、2016年に帰国してから日本の建築事務所で働き始めたんですけど、何かやりたいことと違うという気がして数カ月で辞めました。

そもそも僕の両親が建築やデザインの仕事をしていて、子どもの頃から「この土地は1坪200万円だよ」なんて聞かされていたんです。ただの地面なのに、どうしてそんな値段なのか、夢のマイホームというけれども、土地代も建築費用もものすごくかかって、結局ローン地獄なんじゃないかと疑問を抱いていました。

一方で、日本の伝統的な茶室なんて、狭いけれどもすごく豊かなものが詰まってますよね。その人の思想や美学が凝縮された空間であり、外部の人をもてなす空間でもある。家の価値は広さや豪華さで決まるわけではないということです。

加えて、プライベートな空間を自由に動かして、好きなところに居場所をつくれたら面白いですよね。「家賃がかからない」「茶室」「動く空間」という3つの要素を掛け合わせたところで、モバイルハウスというアイデアが出てきたんです。

奇跡の出会いでスキルを融合。電光石火の起業へ

建築事務所を辞めた直後に、いまSAMPOの代表をしている村上大陸(りく)と出会いました。

当時、彼は経営していたバーチャルリアリティの開発会社を畳んだところだったんです。モバイルハウスを自作して旅しながら、バーチャルリアリティを洗練させようとしていたけれども、自然を目の前にしたらバーチャルはリアリティに勝てないと痛感したというんですね。それでリアルにもっとコミットすべく、新たにモバイルハウス事業を構想していた。

たどってきた道のりは違うけれども、従来的な家と違うものを模索する姿勢が共通していたし、僕が持っている建築や芸術の専門性と、村上が持っているプログラミングやモノづくりのスキル、起業家や投資家の人脈を融合すれば、すごく面白いことになるんじゃないかと直感しました。まさに奇跡の出会いですよ(笑)。

それで村上と出会ったその日に会社を立ち上げることを決め、翌日に資料を作って、翌々日に孫泰蔵さんにプレゼンして、投資していただけることになって……というのが起業の流れです。

* SAMPOの社員は代表の村上氏とシンガポール支社のディレクター・Nihal Tamang氏の2名だが、プロジェクトにコミットするメンバーは100人ほどいるという。

「フリーランス的におのおの仕事をしながらプロジェクトごとに集まる形です。かっこよくいえばクラウドソーシングとかスキルシェア。実態はもっと泥くさくて、海賊団みたいなもの(笑)。自由で動きやすいし、新しいある種の組織像では」(塩浦氏)

塩浦氏。インタビューを行ったのは黒色の建物の中。おしゃれで遊び心のあふれる空間だ。

MOCとHOCの組み合わせは、

都市やコミュニティの可能性も広げていく

MOCとHOCを接続するという発想を思いついたのは村上なんですけど、その背景には彼の実体験があります。彼は北九州の大工の村で育ったことでモノづくりの技能を自然と身につけ、小学5年でツリーハウスを建てたほどです。

専門的な学校に行かなくても、その場にいたことで教育を受けられたわけです。だから、コミュニティや居場所を選ぶことって、すごく大事だし、それこそが能動的に生きるということでもあるでしょう。そこで真価を発揮するのが移動できる家ということです。

コミュニティに関しては拡張家族とかシェアハウスといった形で、空間は動かないけれどもコミュニティを拡大していく流れが、ここ10年くらいで出てきているのかな。住み開き** もその1つでしょうね。この流れの先に出ているのが可動産という概念なんだと思います。

いい環境を求めて能動的に移動することが当たり前になれば、学校以外で学びを深められる建築的な仕組みになり得るでしょう。MOCとHOCの組み合わせは、家、都市、コミュニティ、教育など、いろいろなものの可能性を広げていくと考えています。

外部にはみ出たMOCにいると、空間を着ている感覚になる

もっとも、そういう難しいことを抜きにしても、MOCに住むこと自体、単純にすごく面白いですよ。

とにかくハプニングがすごい勢いで起きる(笑)。MOCを道端に停めていると通りすがりの人に話しかけられるし、そういう偶然の出会いから仕事を依頼されることもあります。ただドライブして好きなところに行くだけで、1日で案件が5つ決まったこともありました。

例えばそれぐらいの速度感での体験が、MOCを使うと起きてしまう。これは外部に空間がはみ出ているからであって、普通の不動産じゃあり得ないですよね。いわばMOCは服みたいな感覚。空間を着ている感覚です。だから僕らは「空間を着る」とか「第3のスキン」といった表現もしています。

しかも都市なら偶発的な出会いの確率はさらに高まるし、より濃密で凝縮された体験も期待できるでしょう。それだけ時間の概念が変わるということでもあります。1カ月後とか1年後、2年後といったスパンを見据えて日々のルーティンをこなす生活に比べると、3、4倍ぐらいの速度感に感じるんです。

MOCはルーティンから人を解き放つデバイス

予期しないハプニングというのが、いわゆる現実のはずなんですよね。自然界はそもそも偶発性に満ちているし、都市だって人が多くていろんなものが入り組んでいるから、本来は想定外のことにあふれているはず。なのにルーティンにはまることによって、会社と家の往復だけになりがちです。

MOCはそういう状況に対するカウンターカルチャーとも位置づけできる。受動的に環境を享受して、それをルーティン化してくことに限界を感じている人を、そこから解き放つことができるデバイスということです。

僕らが扱っているのはMOCという“モノ”ではあるものの、突き詰めれば、MOCを通じた体験や新しい日常を提供しているわけです。

解像度を上げる仕組みを自分の家に呼び込んでいく

僕らにとっては生活が大事だから、さっき言った月イチ開催のマーケットイベントにしても、テーマは衣食住に音楽とアートをプラスした「衣食音住美」なんです。要は生活に必要なもの全部。SAMPOのメンバーはもちろん、MOCユーザーが友だちを連れてきたり、仕事で知り合った人がやってくることもある。本当に多種多様なジャンルの人たちが集まります。

僕らがライフスタイルに関わることを根本に据えているからこその、この裾野の広さだと思うんですね。新しいライフスタイルを体現するために、建築というハードウエアの媒体に落としたものが可動産だっただけで、そういう意味ではモバイルハウスにこだわってるわけでもないんですよ。大事なのは解像度の高い生活を追求すること。五感を開いて、一瞬一瞬の輪郭をしっかりとらえること。

例えばDJするのにどのレコードをつないだら気持ちいいかなんて、あらかじめ計画できるものじゃない。あるいは仕事が終わった後、家族とだんらんしながら食事を楽しむひとときだって、計算とか段取りとは無縁ですよね。日常の断片に記憶とか愛情とか、いろんなものが結びついていくわけですけど、それを能動的に自分たちでつくることが大事だと思うんです。買ったモノや与えられた空間では、どこか漫然としてしまって、“その一瞬”への没入レベルが全く違う。

一瞬一瞬の積み上げの上に生活があって、さらにその先に人生とかアイデンティティがつくられていくわけだから、解像度を上げる仕組みを自分の家に呼び込んでいくことって実はすごく重要なんですよ。生活を豊かにつくり上げていこうとする構えの一部、それがモバイルハウスであるということです。

WEB限定コンテンツ

(2021.4.12 世田谷区の三軒茶屋HOCにて取材)

text: Yoshie Kaneko

photo: Kazuhiro Shiraishi

** 住み開き

住宅の一部を開放し、地域交流の場や習い事の教室などとして活用すること。

塩浦一彗(しおうら・いっすい)

1993年生まれ。ミラノの高校を卒業後、ロンドンに渡りロンドン大学バートレット校にて建築を学ぶ。2016年9月に帰国。建築新人戦2016最優秀新人賞を獲得。建築事務所を経て、SAMPOを村上大陸氏と設立する。

![働くしくみと空間をつくるマガジン[ワークサイト]](/images/common/ttl-catch_copy-002.png)

FacebookでWORKSIGHTを購読

TwitterでWORKSIGHTをフォロー

RSSを購読する